欢迎进入上海雷韵试验仪器制造有限公司网站!

24小时热线电话:18601709270

24小时热线电话:18601709270

欢迎进入上海雷韵试验仪器制造有限公司网站!

24小时热线电话:18601709270

24小时热线电话:18601709270

水养护温度对活性粉末混凝土强度及水化硅酸钙结构的影响研究

水养护温度对活性粉末混凝土强度及水化硅酸钙结构的影响研究 更新时间:2026-01-20

更新时间:2026-01-20 点击次数:1518

点击次数:1518

自RICHARD P等[1-2]研究了原材料组成、成型方法与养护工艺对活性粉末混凝土(Reactive Powder Concrete,RPC)性能的影响,阐明了RPC高性能的基本原理,初步建立了RPC的制备理论后,国内外诸多学者也开始对RPC原材料优选替代、配合比优化以及制备工艺、养护制度等展开试验研究,所研发的RPC的施工性能、力学性能、耐久性能得到了极大改善,进一步拓宽了RPC的应用领域,增强了其实用性[3-8]。

微观结构-宏观性能关系是当前混凝土材料学研究的重点。在活性粉末混凝土中,水化硅酸钙(C-S-H)作为水化产物的主体,对其强度起到关键作用,但其易受温度影响,变化规律复杂多变。目前关于温度变化对活性粉末混凝土C-S-H微观结构的研究较少,且主要以定性研究为主[9-12],对RPC在不同养护温度下的性能发展机理尚不能从微观到宏观层面进行清晰解释。

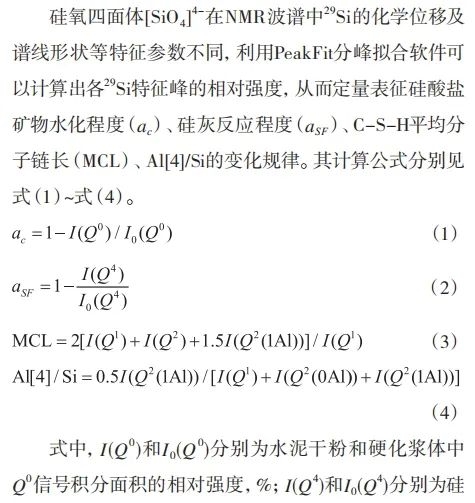

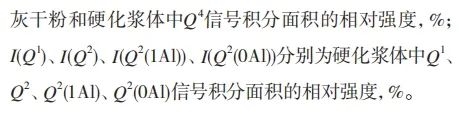

本文分析了水养护温度对活性粉末混凝土抗压、抗折强度的影响,并采用29Si NMR测试方法,研究了水养护温度对活性粉末混凝土水泥和硅灰的水化程度、C-S-H平均分子链长、Al[4]/Si(Al3+取代Si4+程度)以及硅氧四面体聚合度的影响等,以期为活性粉末混凝土的研究、制备提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

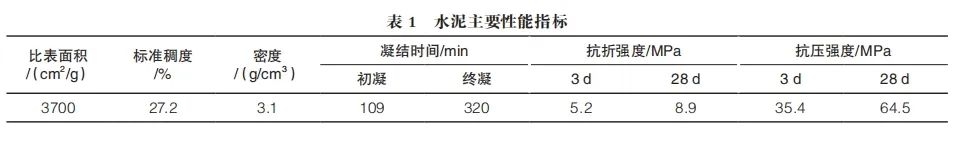

水泥:P·I 52.5水泥,主要性能指标见表1。

硅灰:平均粒径0.18 μm,比表面积203500 cm2/g,活性指数93%。

重钙:CaCO3含量98%,平均粒径17 μm,比表面积15270 cm2/g。

砂:巴河砂,经冲洗筛分处理而得,粒径160~600 μm,密度2.65 g/cm3。

减水剂:聚羧酸高效减水剂,减水率30%。

纤维:长10 mm、直径0.2 mm、抗拉强度2000 MPa的镀铜微丝钢纤维。

1.2 配合比

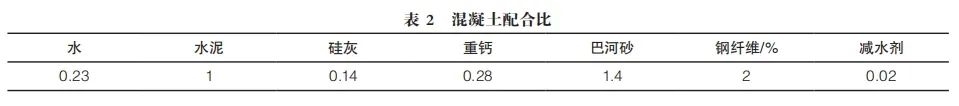

活性粉末混凝土的配合比见表2,其中,钢纤维掺量为混凝土体积的2%,其他组分均为相对水泥质量的质量比。

1.3 试验方法

1.3.1 胶砂试件的制备

先将钢纤维、巴河砂在混凝土搅拌机内混合2 min,再加入水泥、硅灰、重钙、减水剂,混合3 min,最后加入水,混合均匀。将拌合物浇筑于试模内,高速振动120 s成型;覆盖薄膜后,静置于标准养护室中,24 h后脱模,移入混凝土快速养护箱;在水中以15 ℃/h的速度分别升温至20、50、90 ℃,恒温3 d,再在水中自然冷却至室温,然后移至标准养护箱养护至28 d。

1.3.2 净浆试件的制备

按设计配合比制备硅灰-石粉-水泥浆体及纯水泥浆体(水灰比0.2)试样。标准养护24 h后脱模,在水中以15 ℃/h的速度分别升温至20、50、90 ℃并恒温3 d,再在水中自然冷却至室温,然后转移至标准养护箱养护至28 d。擦干试样表面水分,切去中间部分,敲成粒径小于3 mm的碎块,研磨成粉末,经50 ℃真空干燥2 h后,磨细过0.75 mm标准筛。

1.3.3 测试方法

力学性能测试:胶砂试件抗压、抗折强度测试按GB/T 50081—2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》进行。29Si NMR测试:采用AVANCE III 400兆固体核磁共振谱仪测试净浆的水化进程。外标采用四甲基硅烷(TMS),磁场强度9.4 T,转子类型为4 mm的ZrO2,共振频率79.5 MHz,魔角旋转转速8 kHz,脉冲宽度2 μs,采样时间42.6 ms,循环时间2 s,扫描次数20000次。

2 结果与分析

2.1 养护温度对RPC强度的影响

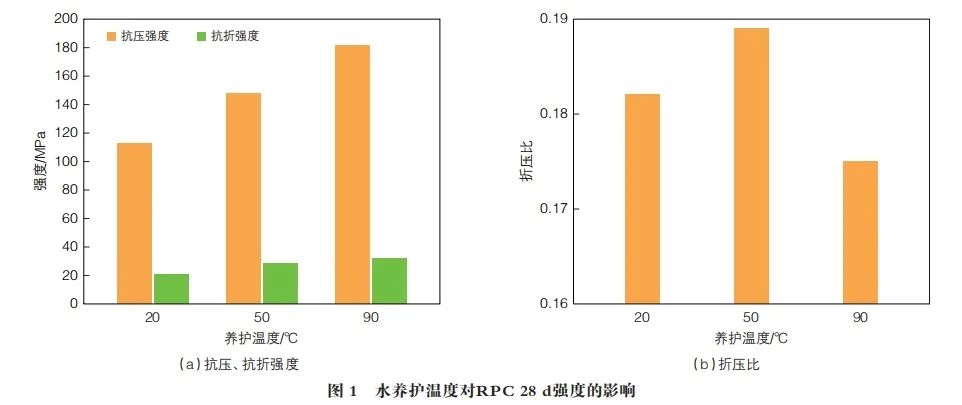

图1为不同水养护温度下RPC的28 d抗压、抗折强度试验结果及28 d折压比(抗折强度/抗压强度)。

由图1(a)可知,养护温度的升高能明显促进RPC强度的提高。这可能是因为温度升高能提高水泥水化的速度和程度,使硅灰的火山灰反应明显加快,在增多体系中水化产物的同时,改善了试件内水化产物的微结构,最终使试件内部结构更为密实。这一推测通过29Si NMR对硬化浆体内水化产物微观结构的分析得到了进一步验证。

由图1(b)可知,养护温度的升高导致RPC的28 d折压比先升高后降低。这可能是因为养护温度从20 ℃升高至50 ℃时,水泥水化程度、硅灰反应程度增大,试件内部结构更密实,因而折压比增大;当养护温度从50 ℃升高至90 ℃时,由于养护温度太高,试件内部的水分更易向外蒸发损失,在硬化浆体内部中形成微裂纹或者方向性通道,且混凝土材料的抗折强度相比抗压强度对微裂纹更敏感,因而折压比降低。折压比是表征混凝土材料韧性的一个指标,考虑到现代混凝土建筑结构对材料高韧性的需求,RPC的水养护温度并不是越高越好。

2.2 养护温度对纯水泥浆体C-S-H结构的影响

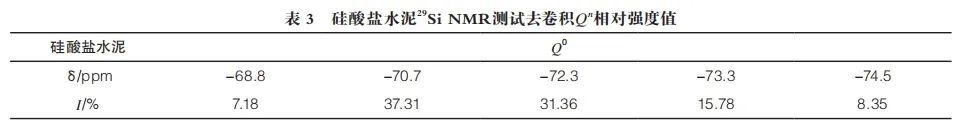

对本文所用的硅酸盐水泥进行29Si NMR测试,其去卷积Qn相对强度值见表3。C3S矿物Q0位的谱峰约 在-68.8、-72.3、-73.3、-74.5 ppm化学位移处,β-C2S矿物Q0位的谱峰约在-70.7 ppm化学位移处。

由表3可知,C3S、β-C2S在硅酸盐水泥中的相对含量约为62.7%、37.3%。

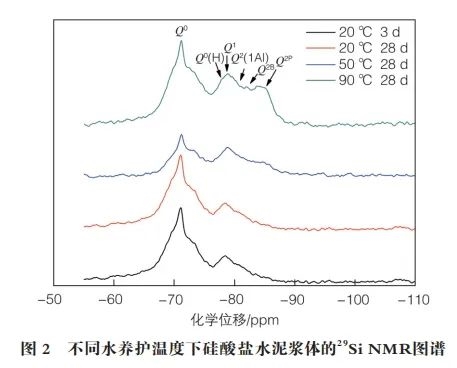

图2为不同水养护温度下硅酸盐水泥净浆的29Si NMR测试结果,表4为其去卷积计算结果。图2中,化学位移在-74.5~-68.8 ppm的谱峰归属于未参与水化反应的C3S和C2S的Q0位,化学位移在-75.7、-78.3、-80.6、-82.2、-84.2 ppm的谱峰分别对应Q0 (H)、Q1、Q2(1Al)、Q2B、Q2P位,其中,Q0(H)表示水化硅氧四面体单体。

由图2可知,水化3 d的硅酸盐水泥NMR谱图中的Q0和Q1位峰形较明显,且Q0位峰强高于Q1位峰强,说明水化3 d的水泥浆体内仍有大量未水化的硅酸盐矿物;水化28 d谱图中,不同养护温度下,Q1、Q2(1Al)、Q2B、Q2P位峰形均较3 d明显,且随着温度的升高,峰强逐渐增大。

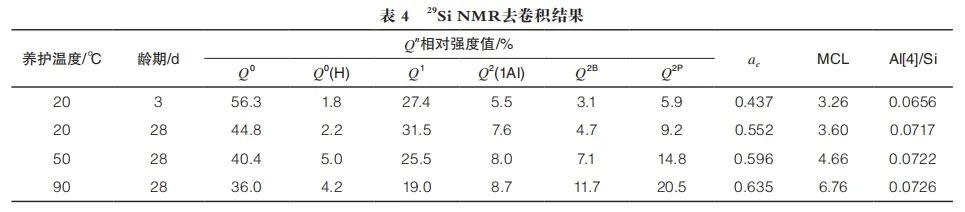

由表4可知,1)随着养护龄期的延长,硅酸盐水泥的水化程度、平均分子链长及Al[4]/Si均逐渐增大。这是由于水泥水化随着龄期逐渐进行,未水化Q0含量逐渐降低,水化产生的Q0(H)、Q1、Q2(1Al)、Q2B、Q2P含量升高。2)随着水养护温度的升高,水泥28 d水化程度、平均分子链长逐渐增大。这是由于温度的升高,提高了水泥的反应活性,促进了水泥水化,Q0、Q0(H)、Q1逐渐向Q2(1Al)、Q2B、Q2P转化,导致平均分子链长增大。此外,20 ℃至50 ℃时,平均分子链长由3.6提高至4.66,增长率为29%;50 ℃至90 ℃时,平均分子链长由4.66提高至6.76,增长率为45%。50 ℃至90 ℃时的增幅明显大于20 ℃至50 ℃,而水化程度增长幅度相近,说明温度升高不仅通过促进水化程度增大了平均分子链长,其本身对C-S-H凝胶的平均分子链长的增长也有一定的正向作用。3)Al[4]/Si随着养护温度的升高,逐渐增大,但变化较小。从结构上来看,铝氧四面体([AlO4])中Al-O键长比硅氧四面体([SiO4])中Si-O键长要长0.1Å,更适合桥硅氧四面体位。当水养护温度升高,水泥水化程度逐渐增大,促使[AlO4]进入C-S-H结构的数量增加,但由于硅酸盐水泥中的含铝矿物水化形成的水化产物主要是AFt、 AFm,浆体中能进入C-S-H结构中的Al3+数量有限,因此虽然养护温度升高,但Al[4]/Si变化较小。

2.3 养护温度对RPC浆体C-S-H微结构的影响

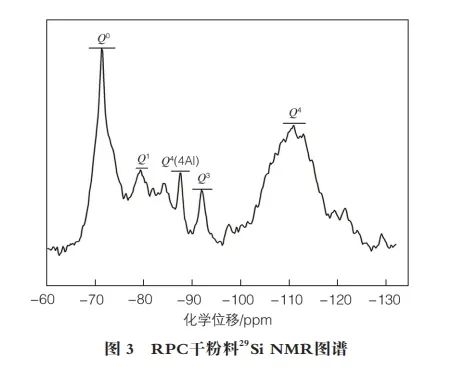

图3为RPC干粉料29Si NMR的测试结果。

由图3可知,化学位移约在-70.7 ppm的谱峰归属水泥的Q0位,化学位移在-88 ppm和-91 ppm的谱峰分别对应重钙的Q4(4Al)和Q3位,化学位移约在-110 ppm的谱峰对应于硅灰的Q4位。重钙基本不参与水化反应,因而在去卷积过程中不予考虑。对水泥和硅灰的去卷积结果表明,水泥Q0位占比为75.5%,硅灰Q4位占比为24.5%。

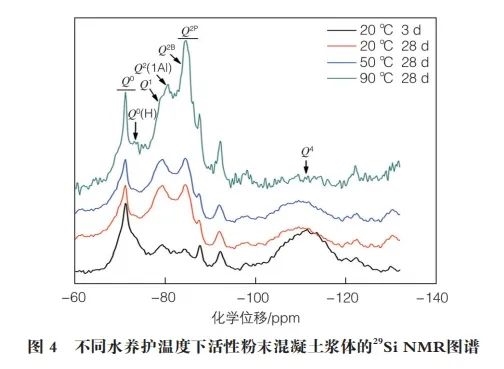

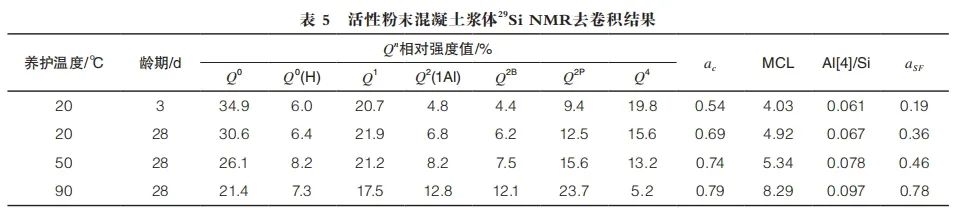

图4为不同水养护温度下的活性粉末混凝土浆体的29Si NMR图谱,表5为活性粉末混凝土浆体29Si NMR去卷积结果。

由图4可知,图谱中的Q2(1Al)位峰随着龄期的增长逐渐突出,说明硅灰水化程度逐渐提高,造成C-A-S-H凝胶生成量增加。

由表5可知,1)活性粉末混凝土浆体内水泥与硅灰水化程度、C-S-H凝胶聚合度、平均分子链长和Al[4]/Si随着养护龄期的增长均逐渐增加。2)活性粉末混凝土浆体内水泥28 d水化程度、平均分子链长、Al[4]/Si均随着养护温度的升高而逐渐增大。随着水养护温度的升高,水泥水化程度增大,Q0、Q0(H)、Q1逐渐向Q2(1Al)、Q2B、Q2P化,平均分子链长增大。此外,20 ℃至50 ℃时,平均分子链长由4.92提高至5.34,增长率为8.5%;50 ℃至90 ℃时,平均分子链长由5.34提高至8.29,增长率为55.2%。50 ℃至90 ℃时的增幅明显大于20 ℃至50 ℃,而水化程度增长幅度相近,这与温度变化时纯水泥浆体的变化规律一致。3)随着养护温度的升高,活性粉末混凝土浆体内水化28 d浆体中硅灰的水化程度逐渐增大,且50 ℃至90 ℃时,硅灰的水化程度明显增大,这是因为高温养护显著加速了硅灰的火山灰效应。

另外,比较表4和表5可知,当养护温度≥50 ℃时,硅灰的掺入明显提高了相同养护条件下水泥的28 d水化程度、C-S-H平均分子链长、Al[4]/Si。硅灰玻璃态结构中的Si-O、Al-O键在高温碱性环境中断裂的速度明显加快,生成的[SiO4]和[AlO4]进入C-S-H结构中,占据了Q2B位置,连接Q1位硅氧四面体,从而降低了体系的Q1比例,提高了体系的Q2比例,使水泥与硅灰的水化程度、C-S-H凝胶聚合度、平均分子链长和Al[4]/Si也逐渐增加。

结论

本文分析了养护温度对RPC强度的影响规律,并利用29Si核磁共振技术研究了养护温度对RPC浆体水泥水化程度、C-S-H凝胶Si原子结构特征、硅氧链平均分子链长(MCL)及Al[4]/Si等微结构参数的影响规律,探明了活性粉末混凝土C-S-H硅氧四面体聚合机制,得出以下结论:

(1)水养护温度的升高能促进RPC强度的增长,但其28 d折压比随着水养护温度的升高先增加后下降,从考虑韧性的角度出发,RPC的水养护温度并不是越高越好。

(2)活性粉末混凝土浆体中水泥和硅灰的水化程度、平均分子链长及Al3+取代Si4+的程度均随着养护温度的升高和龄期的增加逐渐增大,与纯水泥浆体的变化规律一致。

(3)当养护温度≥50 ℃时,硅灰的掺入明显提高了相同养护条件下水泥的28 d水化程度、C-S-H平均分子链长、Al[4]/Si。硅灰玻璃态结构中的Si-O、Al-O键在高温碱性环境下断裂生成的[SiO4] 4-和[AlO4]进入C-S-H结构中,占据了Q2B位置,连接Q1位硅氧四面体,从而降低了Q1的比例并提高了Q2的比例和C-S-H的聚合度。